Open Science Ressourcen & Werkzeuge

Erkunden Sie die praktischen Ressourcen und Werkzeuge, die das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft (HIIG) zur Unterstützung von Open Science Praktiken und Projekten anbietet. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zu erleichtern und forschungsbasierte Empfehlungen und bewährte Verfahren für die Durchführung von Forschung in Einklang mit den Prinzipien der offenen Wissenschaft zu bieten.

Der Open Access Referent des HIIG, Marcel Wrzesinski, steht jederzeit für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es in regelmäßigen Abständen Workshops zu Open Access und Open Science am HIIG.

KONTAKT

OPEN SCIENCE AM HIIG

Was ist Open Science? Wir geben eine kurze Definition des Prinzips und zeigen unsere Aktivitäten in diesem Bereich.

Warum sollte ich Open Access publizieren?

Open Access zu publizieren hat forschungspraktische und politische Gründe. Praktisch gesehen führt die freie Verfügbarkeit der eigenen Publikationen zu einer breiteren Rezeption; und je weiter die eigenen Arbeiten rezipiert werden, desto größer ist der zu erwartende Impact. Allein deswegen empfiehlt es sich, die eigenen Publikationen zumindest anteilig in Open-Access-Zeitschriften und Buchreihen zu platzieren.

Gewichtiger scheinen jedoch die politischen Gründe, die in vielen Gründungsdokumenten (z.B. der Budapester Erklärung von 2002) der Open-Access-Bewegung dargelegt wurden: Wissenschaftliche Ergebnisse zur freien Nachnutzung zur Verfügung zu stellen, ist eine Selbstverpflichtung im Rahmen guter wissenschaftlicher Praxis; diese Nachnutzung für Leser*innen kostenlos zu gestalten, ist ein Gebot der Fairness. Beide Punkte gewinnen um so größere Bedeutung, da der elektronische Zugriff auf und die elektronische Verfügbarkeit von wissenschaftlicher Literatur der neue publizistische Standard ist.

Haben OA Publikationen eine geringere Qualität?

Welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es?

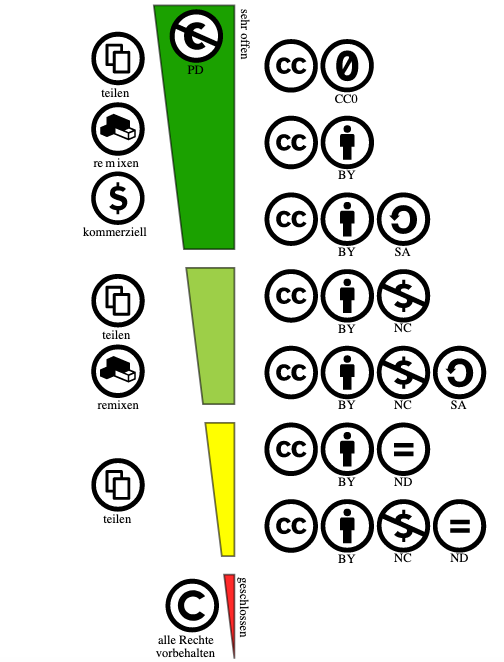

Welche Lizenzen sind im Sinne von Open Access zu empfehlen?

Wie finde ich ein geeignetes Open-Access-Journal oder einen passenden Open-Access-Verlag?

Was sollte ich bei Verlagsverträgen oder Verhandlungen mit Verlagen beachten?

Wie kann ich meine Open-Access-Publikationen finanzieren?

Wo kann ich meine Publikationen nach der Veröffentlichung sicher ablegen und archivieren (Zweitveröffentlichung)?

Wie kann ich den Impact und die Sichtbarkeit meiner Forschung/Publikation erhöhen?

Wie kann ich meine Forschungsdaten der Öffentlichkeit zugänglich machen?

Wir wollen unsere Ergebnisse in Top-Publikationen veröffentlichen. Geht dann OA noch? Wie?

Welche Vorgaben zum Open-Access-Publizieren gibt es von Forschungsförderern?

Die meisten, vor allem öffentlichen Forschungsförderer haben die Relevanz von Open-Access-Publikationen erkannt und entsprechende Soll- bzw. Muss-Bestimmungen in ihre Fördervorgaben implementiert. Wichtige öffentliche Forschungsförderer in Deutschland wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft und das Bundesministerium für Bildung und Forschung haben keine Pflicht zum Open-Access-Publizieren, wohl aber eine deutliche Aufforderung, projektbezogene Forschungsergebnisse im Open Access zu veröffentlichen. Sowohl DFG, als auch BMBF bieten Projektpauschalen an, um Open-Access-Publikationen zu finanzieren. Darüber hinaus betonen sowohl das European Research Council als auch die Europäische Kommission (im Kontext von Horizon 2020) die Wichtigkeit, Publikationen und Forschungsdaten im Open Access zugänglich zu machen.

Im weiteren, internationalen Zusammenhang haben sich übergreifende Initiativen gebildet, die für die Forschungsförderung als zentrale Stakeholder zeitgemäße Strategien zur Open-Access-Transformation erarbeiten. Beispielhaft zu nennen wäre hier die cOAlition S und deren Leitlinien: im so genannten Plan S werden 10 Prinzipien dargelegt, die durch ausführliche Implementationsrichtlinien ergänzt werden. Diese Prinzipien machen etwa freie Lizenzen, faire Publikationsgebühren und eine hundertprozentige Open-Access-Publikationsquote für teilnehmenden Einrichtungen verpflichtend.

Welche Vorgaben zur Veröffentlichung von Forschungsdaten gibt es von Forschungsförderern und Fachgesellschaften?

Wie und wo kann ich meine Forschungsergebnisse OA publizieren?

Wie finanziere ich die OA-Publikationskosten?

Offene Hochschulbildung

Lesen Sie mehr über die Erkundung und Analyse von Open-Science-Konzepten, Ideen und politischen Entscheidungsprozessen im europäischen Kontext und darüber hinaus.

Open Access, aber nicht umsonst: Robuste Finanzierung für wissenschaftliches Publizieren

Open Access Publizieren kostet Geld. Aber wenn die Leser*innen nicht zahlen, wer dann? Gemeinschaftliche Modelle des Publizierens und Finanzierens bieten Antworten und geben zugleich Anhaltspunkte für einen wichtigen Wertekanon wissenschaftlichen Austausches. Mehrere Forschungsprojekte setzen hier an und erarbeiten praktische Lösungen.

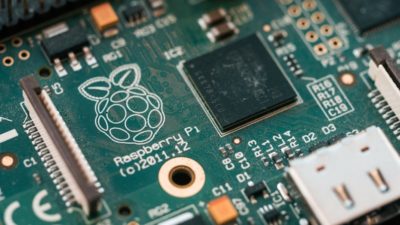

Freie Technologien für die ganze Welt – warum Open-Source-Hardware von öffentlichem Interesse ist

Open source hardware (OSH) is an essential approach to public interest technology, not unlike well-maintained infrastructure. While OSH is a field with a range of challenges, we see tremendous potential for societal benefits, but it also needs support.

Open access: critical mass

Marcel Wrzesinski ist seit fast einem Jahr Open-Access-Beauftragter des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft. Der erfahrene Zeitschriftenredakteur, der seit einem Jahrzehnt im wissenschaftlichen Verlagswesen tätig ist, trägt…

Ist Open Science eine Tautologie?

Unser Dossier über Metaphern der digitalen Gesellschaft versucht Vokabular zu entschlüsseln, mit dem wir beinahe willkürlich umgehen. Viele Begriffe werden wie selbstverständlich im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs gebraucht, ohne über deren…

Open Access: Wohin wollen wir?

Wenn es um Open Access geht, thematisieren wir zunehmend das „Wie“ und nicht so sehr das „Warum“. Tony Ross-Hellauer und Benedikt Fecher stellen hier zwei mögliche Szenarien für die Zukunft…

Das Momentum nutzen – Denken wir bei Open Access weit genug?

Letzte Woche trat das Editorial Board der linguistischen Fachzeitschrift Lingua geschlossen zurück. Die Gruppe um den Chefredakteur Johan Rooryck, Sprachwissenschaftler an der Universität Leiden, kündigte an, ein neues Journal unter dem Namen…

FAQs zu Open Access der DFG

https://www.dfg.de/foerderung/faq/open_access_faq/index.html

Open-Access-Strategie des BMBF

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Open_Access_in_Deutschland.pdf

Allgemeine Informationen des deutschsprachigen Informationsportals zu Open Access

https://open-access.net/informationen-fuer-verschiedene-zielgruppen

Informationsseite des HIIG zum Thema Open Science

https://www.hiig.de/open-science/

Infoseite des Internet Policy Review zu Open access

https://policyreview.info/openaccess

Open Education and Software Association e.V.

https://oesa-ev.org/en/basic-concepts

Hamburg Open Online University

https://www.hoou.de

Digitale Lehre am KIT

https://www.bibliothek.kit.edu/digitale-lehre.php

OER Repositorien

https://open-educational-resources.de/wie-und-wo-finde-ich-oer-repositorien

Bildungsserver Berlin Brandenburg

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/oer

UNESCO Recommendations on Open Science

https://www.unesco.org/en/open-science

UNESEO Recommendation on Open Educational Resources (OER)

https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-open-educational-resources-oer

UNESEO Understanding the Impact of OER: Achievements and Challenges Publication

https://iite.unesco.org/publications/understanding-the-impact-of-oer-achievements-and-challenges

Open Science Framework

https://osf.io

LMU Open Science Center Resources

https://www.osc.uni-muenchen.de/toolbox/resources_for_teaching/index.html

Reproducibility Network Resources

https://reproducibilitynetwork.de/resources