Making sense of our connected world

Creating value with the crowd

The crowd is continuously gaining significance for organisations. What exactly makes it so valuable? This article by Stefan Stumpp, associate researcher at HIIG, inquires which areas of an organisation profit most of the crowd as well as why its role has not always been as important.

Vom Pöbel zur wertvollen Ressource

„The lynching crowd“, The Project Gutenberg eBook of History of the United States, Charles A. Beard and Mary R. Beard.

Lange Zeit galt die Crowd als eine unzähmbare, diffuse Gruppe von Individuen, welcher intellektuelle Fähigkeiten und Handlungen abgesprochen wurde: „In crowds it is stupidity and not mother-wit that is accumulated.“ Gustave Le Bon, ein Mitbegründer der Massenpsychologie, beschrieb die generischen Merkmale einer Crowd einst mit den Eigenschaften „impulsiv”, „leichtgläubig” und „intolerant”, wobei er seine Erkenntnisse auf Beispiele psychologischer Unterwerfung von Menschenmassen durch Demagogen wie Napoleon Bonaparte stütze.

Im 18. Jahrhundert galt die Crowd vornehmlich als lynchend, aufständisch und gewalttätig. Kooperationsformen wie in der heutigen Zeit waren kaum denkbar. Eine einzige Ausnahme war die Auslobung von 20.000 Pfund Preisgeld (Longitude Prize) des englischen Parlaments an die alphabetisierte Bevölkerung für die Entwicklung einer Methode zur exakten Längenbestimmung auf hoher See im Jahre 1714 – im Grunde eine der frühesten Formen von Crowdsourcing. Scheinbar wurden der Crowd damals schon, wenn auch noch zaghaft, Eigenschaften zugetraut, welche heute händeringend von Organisationen gesucht werden und Innovations- sowie Schaffenskraft versprechen:

In ihrem Buch „Machine, Platform, Crowd” beschreiben McAfee und Brynjolfsson die Verbreitung digitaler Plattformen für geschäftliche oder private Transaktionen und daraus resultierend die virtuelle Zusammenarbeit mit einer Crowd, die dazu in der Lage sein kann, eine neue Form der Wertschöpfung zu generieren. Plattform-Geschäftsmodelle, welche seit den letzten Jahren aus dem Boden sprießen, nutzen die Arbeitskraft und den Einfallsreichtum der Crowd, um tausende von freien ProduzentInnen und ihre verfügbaren Kapazitäten an Infrastruktur, Wohnraum, Fahrzeugen etc. auf den Markt zu bringen.

Der Einfluss der Crowd

Welchen Einfluss eine Crowd ausüben kann, verdeutlicht beispielsweise der „Crowd-Noise-Effekt”, welcher entsteht, wenn ein besonders engagiertes Publikum durch lautstarke Unterstützung der eigenen Mannschaft die Entscheidungen eines Schiedsrichters während eines Fussballspiels beeinflusst. Doch nicht nur im Sport, auch im ökonomischen Bereich sind durchaus Effekte erkennbar. So verglichen die InnovationsforscherInnen Marion Poetz und Martin Schreier in einer Studie Ideen für ein neues Produkt eines Babyartikelherstellers, von denen durch interne Experten und andere durch Crowdsourcing externer Nutzer entstanden sind. Dabei stellten sie fest, dass die Produktideen der externen Nutzer in den Kriterien Kundennutzen und Produktneuheit in Blindtests signifikant besser abschnitten:

„The study reveals that the crowdsourcing process generated user ideas that score significantly higher in terms of novelty and customer benefit“.

Auch Finanzmärkte und Unternehmensgründungen werden durch Crowdinvestment bzw. Crowdfunding demokratisiert. CrowdinvestorInnen unterstützen mit Hilfe von Kleinkrediten Startups und fördern somit die aus ihrer Sicht vielversprechenden Innovationen und Technologien. CrowdfunderInnen finanzieren vornehmlich ökologische oder soziale Projekte mit positivem gesellschaftlichen Einfluss. Über die Crowd finanzierte Startups sind oft sogar erfolgreicher, da ihre Services und Produkte sehr nahe am Kunden ausgerichtet sind und ihre Projekte frühzeitig virale Aufmerksamkeit erfahren.

Bereiche, in denen die Crowd eingebunden wird

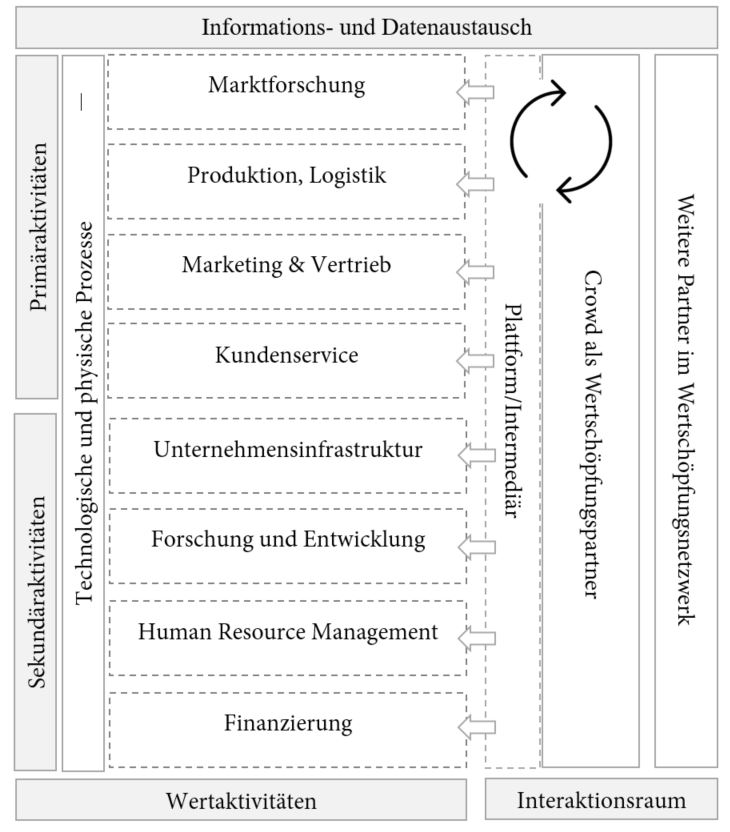

Nicht nur im finanziellen Bereich, sondern im gesamten Wertschöpfungsprozess von Organisationen nimmt die Crowd mittlerweile einen hohen Stellenwert ein. Vielfach beschworen werden ihr Ideenreichtum und ihre Innovationsstärke: Volkswagen kooperiert mit der Crowd, um den Fertigungsprozess zu optimieren, Schüco möchte das Fenster der Zukunft konstruieren und Nike fragt seine Nutzer, welche neuen Produkte aus den recycelten Materialien ihrer Schuhe erstellt werden können. Schwerpunkte der digitalen Kollaboration mit der Crowd sind bislang die Bereiche Kundenservice, Marketing-Kommunikation sowie Marktforschung.

Unterstützte Aktivitäten finden sich aber auch im Bereich der Produktion. Beispielhaft ist hierfür IBM, bei dem verschiedene Plattformen (z. B. Bluemix und InnovationJam) die Basis für die Kollaboration von Crowd, Mitarbeitern, Kunden, Freelancern und Partnerunternehmen bilden, um Softwareprodukte und Dienstleistungen zu erstellen. Teile des Produktionsprozesses, insbesondere die Programmierung und das Testen von Software sowie das Erstellen von Programmkomponenten, werden hierbei an die Akteure der Plattformen ausgelagert. Man spricht mittlerweile von einer Metamorphose des Unternehmens von einer „Hardware- zur Dienstleistungs- zur Cloud-Company“. Dies gilt anscheinend nicht nur für IBM-Produkte, sondern auch für deren Produktionsprozess selbst.

Mitunter sind selbst im Bereich Human Resource-Management Ansatzpunkte für die Kollaboration mit der Crowd erkennbar. Mithilfe der Plattform CrowdMSP können Unternehmen Stellenangebote inklusive einer Vermittlungsprämie schalten. Die Crowd vermittelt dann passende Kandidaten und verdient dabei mittels Kopfprämien. Sie übernimmt die Funktion des Recruiters und vermittelt passendes Personal für Unternehmen. Eine Entlastung für das Personalwesen der Organisation findet so insbesondere im Identifizierungsprozess (Sourcing) von geeigneten Bewerbern statt.

Die Entwicklung weg von einem herablassenden Blick auf die impulsiven Massen hin zu einer veritablen Kooperation zwischen Crowd und Unternehmen zeigt, dass das situative Einbeziehen externer Arbeitskraft – besonders in Zeiten eines Wettbewerbs um Humankapital – ein komparativer Wettbewerbsvorteil für Organisationen sein kann. Nicht außer Acht gelassen werden dürfen hierbei jedoch die Arbeitsbedingungen der CrowdarbeiterInnen und eine faire Gestaltung dieser Zusammenarbeit.

Quellen

Boes, A. (2016): 10. Sozialstaatsenquete: “Arbeiten in der Wolke” – Soziale Sicherung und Sozialstaatsfinanzierung im Spiegel digitalisierter Arbeitsmärkte, Wien.

McAfee, A.; Brynjolfsson, E. (2017): Machine, Platform, Crowd. Harnessing our digital future. W. W. Norton, New York – London.

Poetz, M. K.; Schreier, M. (2012): The Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas? Journal of Product Innovation Management, 29, 2.

This post represents the view of the author and does not necessarily represent the view of the institute itself. For more information about the topics of these articles and associated research projects, please contact info@hiig.de.

You will receive our latest blog articles once a month in a newsletter.

Digital future of the workplace

The Human in the Loop in automated credit lending – Human expertise for greater fairness

How fair is automated credit lending? Where is human expertise essential?

Impactful by design: For digital entrepreneurs driven to create positive societal impact

How impact entrepreneurs can shape digital innovation to build technologies that create meaningful and lasting societal change.

Identifying bias, taking responsibility: Critical perspectives on AI and data quality in higher education

AI is changing higher education. This article explores the risks of bias and why we need a critical approach.